Ableitungen zur psychologischen Krisenintervention für Einsatzkräfte nach dem Terroranschlag 2016 am Berliner Breitscheidplatz (Vortrags-Abstract)

Ulrich Wesemann a, Antje Bühler a, Timo Lemme a, Gerd Willmund a

a Bundeswehrkrankenhaus Berlin, Psychotraumazentrum der Bundeswehr

Einleitung

Um die Bandbreite psychischer Belastungen von Einsatzkräften nach vorsätzlich herbeigeführten Großschadensereignissen zu erfassen, wurde nach dem Terroranschlag in Berlin Breitscheidplatz eine groß angelegte Studie durchgeführt. Erste Ergebnisse wurden anlässlich des 50. Jahreskongresses der DGWMP e. V. Ende 2019 vorgestellt [4]. Es zeigten sich bei weiblichem Personal höheres Stresserleben und verstärkt paranoide Gedanken. Bei Polizistinnen und Polizisten fanden sich höhere Feindseligkeit und Aggression während bei den Feuerwehrkräften geringere Lebensqualität in Umwelt und körperlichem Wohlbefinden festgestellt wurde. Die Auswertungen zu den durchgeführten Kriseninterventionen zeigten eine Verschärfung dieser Problematik.

Das weiterführende Ziel der Studie liegt darin, die Präventionsmaßnahmen und das psychologische Krisenmanagement zeitgenössisch auszurichten. In einem ersten Schritt wurden dafür nationale und internationale Konzepte ausgewertet.

Ergebnisse

Neben der rein inhaltlichen Ausrichtung der spezifischen Krisenintervention wurde der Fokus auch auf den zeitlichen Ablauf gelegt. Innerhalb der Bundeswehr – aber auch bei den meisten nationalen Organisationen wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst – finden die Maßnahmen innerhalb von vier Wochen nach dem Ereignis statt. Dies wird zumeist damit begründet, dass persistierende Symptome danach bereits zu Störungen mit Krankheitswert gehören und damit in den Bereich der Psychotherapie fallen. Eine psychologische Krisenintervention sei deshalb nicht mehr zielführend.

International findet sich diese zeitliche Beschränkung nicht – hier wird allerdings auch häufig nicht zwischen Therapie und Intervention unterschieden. Klar ist allerdings, dass sich die Einschätzungen von Gesundheit und Krankheit, die unter anderem von den aktuell gültigen Diagnoserichtlinien abhängen, auf einem Kontinuum abspielen können. Damit können verschiedene Symptome und Symptomkonstellationen auch vier Wochen nach dem Ereignis noch in den subklinischen Bereich gehören. Diese wären dann weder durch Psychotherapie abgedeckt – da keine Störung mit Krankheitswert vorliegt – noch durch psychologische Krisenintervention – da die „Zeit abgelaufen“ ist. Dieses Dilemma könnte zu einem Umdenken innerhalb der größeren Organisationen führen.

Tab. 1: Vergleich akuter und früher Interventionen mit einem „Cut-Off“ nach 4 Wochen (aus [6])

Als Synopsis aus den Skizzen anderen Nationen lässt sich folgendes festhalten:

- Die beste Wirkung zeigen Programme, die ihre Maßnahmen in ganze Konzepte innerhalb der Organisation integriert haben. Dabei ist ersichtlich, dass meist Maßnahmenbündel angeboten werden.

- Einzelmaßnahmen spielen kaum noch eine Rolle und wurden weitgehend durch Pakete mit Follow-Up Terminen, einem Monitoring oder einem zusätzlichen Screening-Verfahren ersetzt.

Als eines der ersten Programme aus den 2000er Jahren mit mehreren vorgesehenen Follow-Up Terminen findet sich das von Frank Hallenberger entwickelte Konzept „Psychologische Krisenintervention für Einsatzkräfte“ der Polizei von Rheinland-Pfalz [1]. Hier wird auch schon teilweise zwischen Einsatzarten (Schusswaffengebrauch versus akzidentelles Trauma) unterschieden und die Krisenmanagement-Maßnahmen darauf abgestimmt.

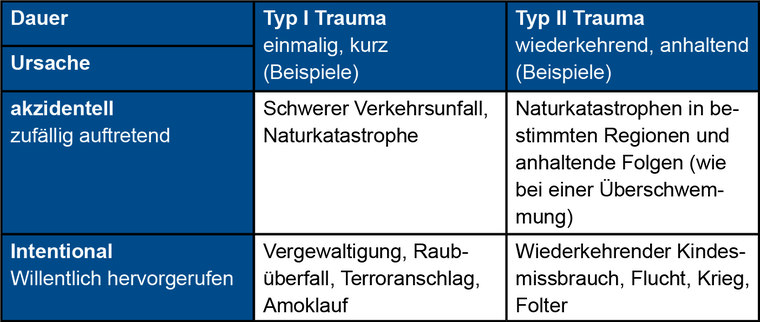

Tab. 2: Unterscheidungsmöglichkeiten potenziell traumatischer Ereignisse (eigene Tabelle, angelehnt an [3])

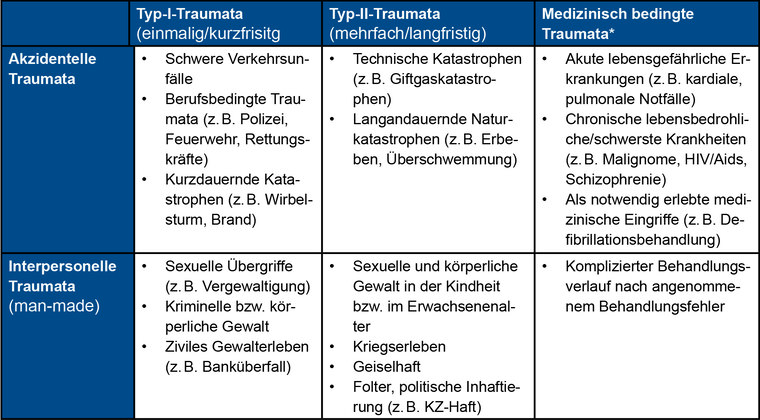

Tab. 3: Weiterentwicklung der Übersicht von Trauma-Typen (in Anlehnung an [2])

* Der Status dieser Eingruppierung ist noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Pandemien wären gesellschaftlich ein akzidentelles Typ-II-Trauma; für die akut Betroffenen wäre sie ein medizinisch bedingtes akzidentelles Trauma; siehe hierzu auch [5].

Nationale Unterschiede (Militär)

Beim Einsatz von Screening-Verfahren gibt es deutliche nationale Unterschiede, hier vor allem im Bereich des Militärs. Bei den britischen Streitkräften kommt regelmäßig das „Threshold Assessment Grid triage“, ein strukturiertes, schriftlich festgehaltenes klinisches Interview zur psychischen Diagnostik, zum Einsatz.

Ziel dieses Bewertungsinstruments ist es, die Schwere psychischer Erkrankungen zu ermitteln. Nach kritischen Ereignissen wird das Trauma Risk Management (TRiM) innerhalb der nächsten Tage nach dem Trauma durchgeführt. Eine Intervention wird darin nicht gesehen. Dies dient rein diagnostischen Zwecken um abzuklären, ob weiterführende Hilfe notwendig ist.

Im US-amerikanischen Militär wurde das Global Assessment Tool (GAT) zum Screening der psychischen Fitness eingeführt. Auch hier ist eine regelmäßige Befragung vorgesehen: Rekruten werden beim Eintritt in das Militär untersucht und in regelmäßigen Abständen während ihrer Karriere neu getestet. Das GAT enthält 15 Subskalen, die sich auf (a) emotionale, (b) soziale, (c) spirituelle und (d) familiäre Fitness beziehen. Nach kritischen Einsätzen kommt das als eine Führungsaufgabe definierte Konzept zur Kontrolle von Kampf- und Einsatzbelastungen – „Combat and Operational Stress Control“ (COSC) – zum Tragen. Dadurch sollen die militärischen Führer vor Ort befähigt werden, stressbedingte Symptome und Reaktionen ihrer unterstellten Kameraden zu identifizieren und wenn möglich zu verhindern bzw. zu stabilisieren. Ein besonderer Vorteil wird in der Depathologisierung und Destigmatisierung gesehen. Die Kontrolle bleibt „im Militär“ und rutscht nicht in den medizinischen oder psychologischen Bereich.

Bei den kanadischen Streitkräften gibt es das Mental Health/Performance Continuum Model. Das Modell besteht aus den „großen VIER der Selbsthilfe“ („Big Four“; Department of National Defence, o.D.):

1. Setzen und Fokussieren auf das aktuelle Ziel (goal setting)

2. Visualisierung (visualization)

3. Selbstinstruktion (self-talk)

4. Stabilisierung (arousal control)

Welche konkreten Einzelmaßnahmen dann tatsächlich als „Interventionstools“ zum Einsatz kommen, bleibt in den meisten Fällen unbeschrieben.

Eine Ausnahme ist das YAHALOM-Konzept der israelischen Streitkräfte. Hier werden die einzelnen Schritte einer akuten Maßnahme sehr genau beschrieben. Es soll das schnelle Beenden der Symptome einer „Combat-Stress-Reaction“ erreicht werden. Ziel ist dabei das schnelle Durchbrechen dissoziativer Phänomene, um die Betroffenen so schnell wie möglich wieder handlungsfähig zu machen. Die Wirkung soll also eher im „Überleben“ liegen als in der psychischen Komponente. Dennoch hat dies natürlich über die Steigerung der Selbstwirksamkeit, der Kontrollüberzeugungen und der verkürzten Dauern der Dissoziation auch einen Effekt auf die späteren psychischen Auswirkungen. Der Ablauf beim YAHALOM-Protokoll besteht aus

1. Kontakt herstellen,

2. soziale Unterstützung betonen,

3. Fakten abfragen,

4. Chronologie/Situation vermitteln und

5. einfachen, klaren Auftrag erteilen.

Im Gegensatz zu anderen Rahmenkonzepten wird dem Betroffenen eine aktive Rolle zugesprochen

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zeitgenössische Krisenintervention in ein Gesamtkonzept eingebunden sein sollte und mehre Ebenen wie die Betroffenen selbst, deren Kollegen und Vorgesetzten sowie deren Familienangehörige umfassen sollte. Sie sollte zielgruppen-, geschlechts- und ereignisspezifisch sein und ein „Bündel“ von Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeiträumen zur Verfügung stellen. Jedes einzelne Modul, inklusive Monitoring und Follow-Up Veranstaltungen, sollte auf freiwilliger Basis stattfinden. Ein stärkerer Einbezug der „Führung vor Ort“, wie dies beispielsweise durch die truppenpsychologische Führungsberatung bei der Bundeswehr stattfindet, könnte dabei nicht nur die Akzeptanz der Maßnahmen stärken und zu einer Depathologisierung beitragen, sondern auch die Gruppenkohäsion weiter steigern. Über den Einsatz von Screening Instrumenten und dem Umgang mit den Ergebnissen sollte in jeder Organisation im Vorfeld kritisch nachgedacht werden – die Vorteile scheinen aber zu überwiegen.

Literatur

- Hallenberger F: Psychologische Krisenintervention für Einsatzkräfte. Frankfurt/Main: Verlag für Polizeiwissenschaft 2006.

- Maercker A, Augsburger M: Die posttraumatische Belastungsstörung. In: Maercker A (Hrsg): Traumafolgestörungen (5. Aufl.). Heidelberg: Springer 2019.

- Markgraf J, Maier W: Pschyrembel Psychiatrie, klinische Psychologie, Psychotherapie. Berlin: De Gruyter 2012.

- Wesemann U, Bühler A, Mahnke M, Polk Sc, Gähler-Schwab B, Willmund G: Auswirkungen des Terroranschlags 2016 in Berlin auf die Einsatzkräfte und Ableitungen für Vor- und Nachsorgemaßnahmen (Vortrags-Abstract). WMM 2020; 64(1): 46-47. mehr lesen

- Willmund GD, Youssef Y, Helms C, Bühler A, Zimmermann P, Wesemann U: Psychosoziale Folgen bei medizinischem Personal nach dem Einsatz in der Corona-Pandemie – ein systematisches Literaturreview. WMM 2020; 64(9): e27. mehr lesen

- Zehnder D, Hornung R, Landolt MA: Notfallpsychologische Interventionen im Kindesalter. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 2006; 55(9): 675-692. mehr lesen

Für die Verfasser

Dr. Ulrich Wesemann

Bundeswehrkrankenhaus Berlin

Psychotraumazentrum der Bundeswehr

Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin

E-Mail: uw@ptzbw.org

Vortrag beim Workshop „Militärpsychiatrie/Psychotraumatologie“ im Rahmen des 51. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie e. V. in Rostock-Warnemünde (23. Oktober 2020).